Irgendwann in den späten 60-er/Anfang 70-er Jahren des vorigen Jahrhunderts kreuzte Dr. Werner Stauch aus Worms den damaligen Cryptocereus anthonyanus (siehe Abb.1) mit dem altbekannten x Aporoheliocereus ´Mallisonii´.Die erstgenannte Pflanze war nur relativ kurz zuvor im Jahre 1946 von dem bekannten Kakteenjäger Tom MacDougall in den Regenwäldern des südmexikanischen Bundesstaates Chiapas rein zufällig entdeckt worden, bevor sie vier Jahre später von E.J. Alexander in der amerikanischen Kakteenzeitschrift in seiner Erstbeschreibung einem breiteren Publikum vorgestellt wurde. Sie erregte seinerzeit auf Grund einiger Besonderheiten bei den Fachbotanikern einiges Aufsehen, blieb aber bei den privaten Kakteensammlern zunächst weitgehend unbeachtet, auch weil sie in der nachfolgenden Zeit nicht gerade leicht zu bekommen war. Dr. Stauch erhielt diese damalige Rarität vermutlich dank seiner guter Beziehungen zum Botanischen Garten Heidelberg, der sich unter der Leitung von Prof. Dr. Werner Rauh, einem weltweit bekannten und geschätzten Wissenschaftler auf vielen botanischen Gebieten, in Hinblick auf Kakteen zu einer Sammlung von beachtlicher Artenfülle und -vielfalt entwickelt hatte. Inzwischen ist die hier erwähnte Art viel häufiger in Sammlungen zu sehen und wurde von Hunt in die Gattung Selenicereus Br.& R. gestellt, wohin sie vor allem auf Grund der stark bedornten Blüte und Frucht auch zweifelsfrei gehört. (siehe hierzu auch Meier 1991)

x Aporoheliocereus ´Mallisonii´ dagegen ist bei den Liebhabern wesentlich länger bekannt und wegen seiner schönen und verhältnismäßig großen karminrosa Blüten sowie seiner unproblematischen Haltung sehr beliebt. Dieser Blendling entstand bereits um 1830 in England als Ergebnis einer Kreuzung Aporocactus flagelliformis(L.) Lem. mit Heliocereus speciosus (Cavan.) Br.& R., woher sich der Name der oben erwähnten Hybridgattung ableiten läßt. Die Pflanze wird auch oft unter der Bezeichnung “x Aporophyllum“ geführt, ein bei Kakteenfreunden weltweit beliebter, wenn auch botanisch ungültiger “Sammelbegriff“ für alle Aporocactus-Kreuzungen mit überwiegend Aporocactus-Habitusmerkmalen, insbesondere dann, wenn deren genaue Abstammung unbekannt oder nicht mehr eindeutig erkennbar ist (siehe hierzu auch Meier 1991). Unsere Hybride muss demnach wegen ihres von der “Mutter“ geerbten hängenden Wuchses als Ampelpflanze gehalten werden, hat jedoch etwas dickere, kräftiger

bedornte Triebe und wächst demnach etwas ausladend-sparriger. Inzwischen haben sich auch hier tiefgreifende Veränderungen in der Klassifikation und Nomenklatur ergeben, nachdem die ehemaligen Gattungen Heliocereus (Berger) Br.& R., Aporocactus Lemaire und andere von Barthlott zu Disocactus Lindley gestellt wurden (Barthlott 1991) und damit auch das ehemalige Nothogenus x Aporoheliocereus Knebel in die letztgenannte Gattung einbezogen wurde. Unser alter “Mallisonii“ muss heute nun mit wissenschaftlichem Namen Disocactus x mallisonii (Otto & A.Dietrich) Barthlott ´Mallisonii´ heißen, wobei es für uns Kakteenliebhaber zum “Trost“ gereichen mag, dass es sich immer noch um dieselbe dankbare Pflanze wie zuvor handelt (siehe Abb.2), von der es allerdings inzwischen einige leicht differierende Formen gibt, weil die ursprüngliche Kreuzung in der Vergangenheit offenbar mehrfach wiederholt worden ist.

Abb.1 Selenicereus anthonyanus

Abb.2 Disocactus 'Mallisonii'

Abb.3 'Stauchs Mandarin'

Abb.4 Disocactus speciosus

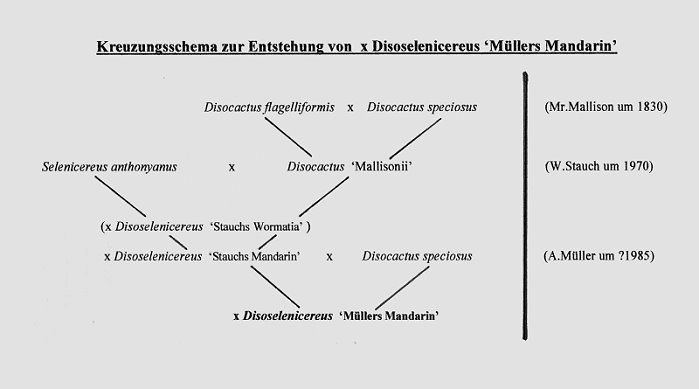

Aus der Stauch´schen Kreuzung, die sich als nicht ganz unproblematisch durchzuführen erwies, konnten nur zwei Sämlinge groß gezogen werden, die unterschiedlicher nicht hätten sein können, indem der eine mehr zur „Mutter“ tendierte, der andere jedoch mehrheitlich Merkmale des Pollenspenders in sich vereinte. Ersterer hatte ebenfalls tief eingeschnittene Flachtriebe und brachte ganz ähnlich gefärbte, aber mit breiteren Blütenblättern versehene Blumen als bei Cryptocereus (siehe Abb.); letzterer entwickelte dagegen schlanke, stets dreikantige, gekerbte Sprosse, die mit längeren, leicht abfälligen, nadeligen Dornen besetzt waren. Die weit geöffneten Blüten waren kräftig rotorange, z.T. cremfarben durchsetzt und ähnelten farblich mit etwas Fantasie einer aufgeschnittenen Mandarine, was bei der späteren Namensgebung dieser Hybride Berücksichtigung fand (siehe Abb.). Beiden gemeinsam war die im Vergleich zum Samenträger leicht gesteigerte Größe der Blüten (15 – 17 cm im Durchmesser) und ihr intensiv würziger, aber angenehmer Duft wie bei der „Mutter“. Auch die Tatsache, dass keinerlei Blütenstaub produziert wurde, der Flor also männlich steril war, ist als gemeinsames Merkmal festzuhalten, so wie sich auch die Kultur der beiden nach damaligem Verständnis trigenerischen Hybriden kaum voneinander unterschied, bei der eine höhere Empfindlichkeit gegenüber kalten Wintertemperaturen als mütterliches Erbe zu berücksichtigen war. Die Blendlinge sind inzwischen von mir bei der Epiphyllum Society of America (ESA) registriert worden, wobei die beiden ursprünglich publizierten Bezeichnungen ´Wormatia` (benannt nach dem Wohnort des Züchters) und ´Mandarin´ (Meier 1981) zur Vermeidung von Doppelbenennungen in ´Stauchs Wormatia´ und ´Stauchs Mandarin´ umgeändert werden mussten, weil einer der Namen bereits „vergeben“ war (ESA 1996). Auf Grund ihrer Abstammung und der erwähnten nomenklatorischen

Änderungen bei den beteiligten Kreuzungspartnern gehören sie jetzt in das neu aufgestellte Nothogenus (Hybridgattung) x Disoselenicereus E. Meier.

Abb.5 'Stauchs Wormatia'

Viele Jahre später kreuzte Anton Müller aus Riedenburg-Haidhof/Bayern ´Stauchs Mandarin´ mit einem besonders schönen Klon von Heliocereus speciosus. Anton Müller und Dr. Stauch waren eng befreundet, und es gab so gut wie keine Pflanze, die beide nicht untereinander ausgetauscht hätten und in ihren sehenswerten Sammlungen pflegten. Den hier angesprochenen Speciosus (siehe

Abb.6 'Müllers Mandarin'

Abb.4) hielten beide allerdings irrtümlich für Heliocereus schrankii (Zucc. ex Seitz) Br.& R., der sich jedoch hauptsächlich durch seine rein roten Blüten, die spärlichere Bedornung der Triebe sowie durch sein südlicheres Verbreitungsgebiet von erstgenannter Spezies unterscheidet. Inzwischen wird aber diese Art von einigen Autoren auch schon wieder in ihrer Eigenständigkeit in Frage gestellt und entweder als Varietät von Heliocereus speciosus betrachtet oder sogar als Synonym zu dieser Art geführt, so dass dem oben angesprochene Irrtum heute wohl weniger Bedeutung zukommt. Viel wichtiger ist in diesem Zusammenhang das Ergebnis dieser Kreuzung, und das ist interessant genug und kann sich in jeder Beziehung sehen lassen! Die mehrere Meter lang werdenden Triebe dieser Hybride, die insgesamt gesehen denen der Mutterpflanze ähneln, sind etwas dicker (ca. 3 cm im Durchmesser) als bei jener, mittelgrün, im zentralen Bereich auch oft rötlich überhaucht und haben überwiegend drei deutlich wellig gekerbte Kanten, aus deren Areolen in den Vertiefungen ein bis drei längere, nadelige Dornen hervorragen. Die um die 20 cm breit werdenden, leicht duftenden nächtlichen Blüten sind farblich in etwa zu vergleichen mit denen bei Selenicereus anthonyanus, sind aber anders geformt und erinnern diesbezüglich ein bisschen an unsere “Königin der Nacht“ (Selenicereus grandiflorus). Die schmalen äußeren Blütenblätter sind rötlich purpurn, die innersten auch cremfarben durchsetzt und teils spreizend, teils elegant zurückgebogen, während die inneren, einen offenen Trichter bildenden, viel breiteren Kronblätter rahmweiß erscheinen mit zum Schlund hin deutlich gelbem Einschlag. Die in größerer Zahl vorhandenen Staubfäden sind ebenfalls gelb und gruppieren sich regelmäßig um den sie weit überragenden, schwach rosafarbenen Griffel mit seinen zahlreichen weißen Narbenästen. Perikarpell und Rezeptaculum sind mehr oder weniger bräunlich gefärbt und wie bei Selenicereen mit kleinen behaarten und bedornten Schuppen in zum Perianth hin größer werdenden Abständen besetzt. Die ausnehmend schönen Blumen öffnen sich zeitig am Abend und halten bei moderaten Temperaturen bis in den frühen Vormittag hinein, so dass Aufnahmen unter Tageslichtbedingungen gut möglich sind (siehe Abb.6).

Um diese empfehlenswerte Hybride nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und um ihren Züchter zu ehren, habe ich sie im Jahre 2003 bei der

´Epiphyllum Society of America (ESA)´

unter dem Namen ´Müllers Mandarin´ registrieren lassen (ESA 2003), womit gleichzeitig auch ihre direkte Abstammung von der Stauch´schen Erstkreuzung namentlich angedeutet wird. Da mit

Disocactus speciosus kein weiterer “fremder“ Kreuzungspartner involviert wurde, ist sie weiterhin in das Nothogenus x Disoselenicereus einzuordnen.

Inzwischen sah ich auf Fotos von einem Kakteenfreund auch ein Exemplar, ´Müllers Mandarin (Klon2)´,

dessen Blüten erkennbar von den hier beschriebenen abweichen. Es ist deshalb nicht auszuschließen, dass mindestens ein weiterer Klon aus derselben Grex im Umlauf ist, was jedoch der Schönheit dieser Pflanze keinen Abbruch tut, genau so wenig, wie es bei näherer Betrachtung etwas unverständlich erscheint, dass keine besonders augenfälligen Merkmale des zum wiederholten Male an dieser Kreuzung beteiligten Heliocereus speciosus auszumachen sind, und das, obgleich die Dominanz dieser Art bei Hybriden mit ihr normalerweise unübersehbar ist. Aber das Wort des Züchters steht als gegeben, und solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, muss seine Aussage über die Abstammung der Hybride maßgebend bleiben. Erfreulich ist auf jeden Fall, dass sie als direkter Abkömmling von

Selenicereus anthonyanus diesmal nicht dessen Empfindlichkeit gegenüber niedrigen Temperaturen geerbt hat und sommers wie winters kaum andere Kulturbedingungen verlangt wie die meisten unserer erdbewohnenden Kakteen. Auf Grund ihres Wuchsverhaltens ist sie allerdings in die Gruppe der Rankcereen einzuordnen, d.h. sie braucht mehr Platz, um zu einer reich blühenden, größeren Pflanze heranzureifen. An einer Gewächshauswand frei ausgepflanzt und über die warme Jahreszeit reichlich gegossen und gedüngt entwickelt sie sich im Laufe der Jahre zu einem wahren sommerlichen Blühwunder, das nach entsprechender Eingewöhnung und bei reichlich vorhandenen Lüftungsmöglichkeiten sogar volles Sonnenlicht ohne zusätzliche Schattierung verträgt. Im Winter genügen ihr 10° C bei fast trockenem Stand, aber es dürfen auch gern ein oder zwei Grade mehr sein, womit sie bei den meisten Kakteenfreunden „hoffähig“ werden dürfte. Wer über den nötigen Platz verfügt und 'Müllers Mandarin' sein Eigen nennt, wird diese Pflanze bestimmt nie mehr missen wollen.

Abb.7 'Müllers Mandarin, Kreuzungsschema'

| Literatur | ||

|---|---|---|

| Barthlott, W. | Disocactus in: Hunt, D & Taylor, N. Notes on misselaneous genera of Cactaceae, Bradleya 9: 86-88, 1991 | |

| .......... | ESA Directory of Species and Hybrids, 4th ed.(1996) : S-185 | |

| .......... | ESA Directory of Species and Hybrids, 4th ed., add. 26 (2003) : 3 | |

| Meier, E. (1981): | Cryptocereus anthonyanus und seine Hybriden; KuaS 32(7) : 150-153 | |

| Meier, E.: | x Aporophyllum hort.; Kaktusblüte, Apr.1991 : 4-13 | |

| Meier, E.: | Selenicereus anthonyanus; Kaktusblüte Apr.2000 : 19-20 | |

Der Artikel 'x Disoselenicereus "Müllers Mandarin" ein pflegenswerter Ranker von interessanter Abstammung', wurde 2007 in der 'Kaktusblüte' der Wiesbadener Kakteenfreunde veröffentlicht. Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung des Autors und der Redaktion der Kaktusblüte.