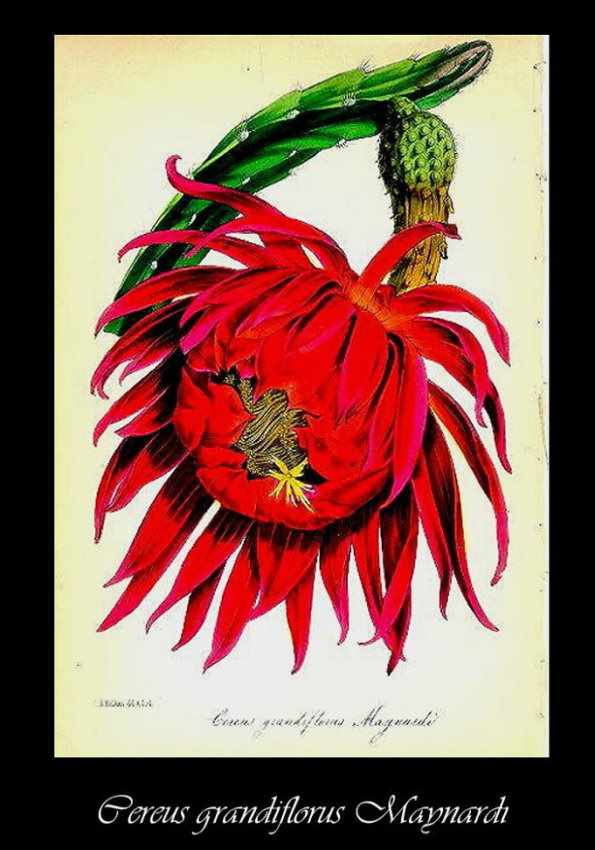

Unter den Kakteenkreuzungen haben die Hybriden der Gattung Selenicereus stets ein besonderes Interesse erregt. Durch Kreuzung von Heliocereus speciosus mit einem Selenicereus (Vaterpflanze) gelang es bekanntlich im vorigen Jahrhundert schon, die "Rote Königin der Nacht" zu züchten, die auch heute noch in den deutschen Sammlungen vertreten ist 1). G. D. Rowley hat den Bastarden zwischen Selenicereus und Heliocereus den Namen x Helioselenius gegeben 2), der nach den geltenden internationalen Nomenklaturregeln nunmehr für alle Kreuzungen zwischen diesen Gattungen anzuwenden ist, gleichgültig, welche Art dieser Gattungen jeweils an der Kreuzung beteiligt ist oder welche dieser Gattungen die Vater- oder Mutterpflanze gestellt hat. Die älteste bekannte Hybride der Gattung x Helioselenius wurde 1847 von PAXTON als Cereus maynardi beschrieben 3) und von G. D. Rowley in x Helioselenius maynardiae (Paxt.) Rowley umbenannt 2). Paxtons Beschreibung des "maynardi" lautet in Übersetzung wie folgt:

"Stämme kriechend, eckig. Blüten, wenn ausgebreitet, so groß wie die von Cereus grandiflorus. Kelchröhre kürzer als die dieser species, grün, mattrot

gefärbt. Äußere Abschnitte der Krone schmal, innere etwas breiter. Farbe ein einförmiges tiefes Orangerot,

0 h n e i r g e n d e i n e v i o l e t t e T ö n u n g 4).

Cereus grandiflorus maynardi wurde im Jahre 1837 von Mr.

Henry Kenny, Gärtner bei Viscount Maynard, in Easton Lodge, Dunmow, Essex, gezüchtet. Eine Blüte von Cereus speciosissimus 5) wurde mit Blütenstaub von C. grandiflorus

befruchtet. Die Tracht ist kriechend wie bei grandiflorus, und, wie bei dieser Art, öffnet sich seine Blüte immer am Abend; aber sie

b l e i b t u n g e

f ä h r d r e i T a g e g e ö f f n e t 4)

und hat eine Größe von 9-11 inches im Durchmesser und ist 7-9 inches lang von der Basis

der Röhre bis zur Öffnung der Petalen. Er blüht genauso bereitwillig wie C. speciosissimus. Die Gestalt der Pflanze und ihre Stacheln sind Zwischenstufen zwischen den

beiden Arten und sehr verschieden von irgendeiner Art, die früher gezogen worden ist. Für unsere Zeichnung sind wir Messrs Hugh Lowe & Co, Gärtner in Clapton,

verpflichtet, in deren Sammlung von Gewächshauspflanzen sie früh im letzten Frühling geblüht hat. Der Name Maynardi ist zu Ehren der Viscountess Maynard gegeben, die

eine große Blumenfreundin ist."

Abb. 1 ´Cereus maynardi´ nach Bot. Mag. XIV, 75-76, 1847.

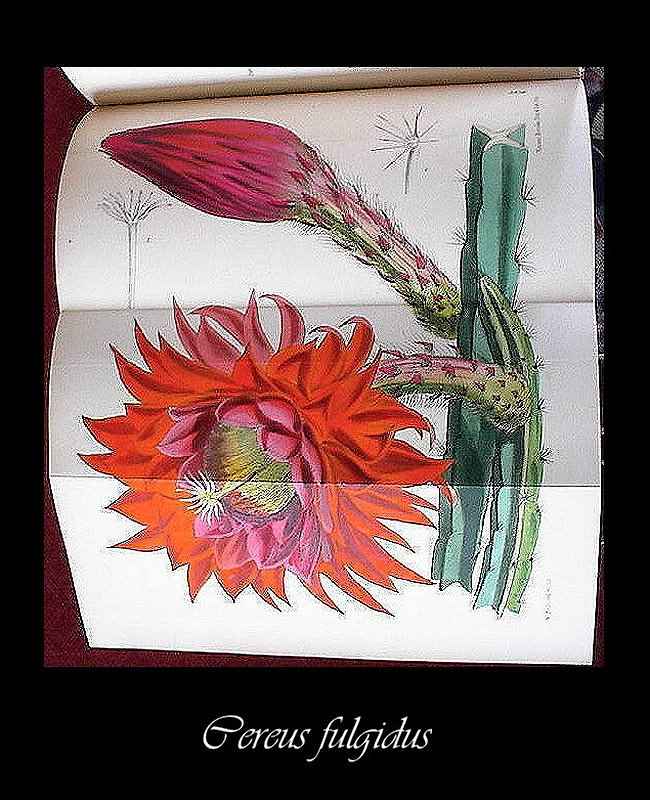

Im Jahre 1870 beschrieb dann HOOKER in Curtis' Bot. Magazin, gleichfalls unter Beifügung einer Farbtafel (Nr.5856), einen Cereus fulgidus, der dem x Helioselenius maynardiae ähnlich ist. Anscheinend kannte er den maynardiae selbst nicht. Seine Beschreibung des fulgidus lautet in Übersetzung wie folgt:

"Ich bedauere, mitteilen zu müssen, daß mir die Geschichte der Pflanze, die hier abgebildet ist, unbekannt ist. Sie ist im Royal Garden ziemlich lange Jahre

gepflegt worden, blühte jährlich und ist von den verschiedensten Sammlern besichtigt worden, von denen keiner ihren Namen feststellen konnte. In vielen ihrer

Eigenschaften gleicht sie dem Cereus Pitajaya Jacq. aus Brasilien 6, und ich würde nicht überrascht sein, wenn sich erwiese, daß es sich um eine Hybride zwischen dieser

Pflanze, die weiß blüht, und irgendeinem rot blühenden Cactus handelte, obwohl sie sich vom C. pitajaya durch den schlafferen Wuchs unterscheidet und nur am Abend und in

der Nacht blüht. Die Tracht indessen ist die von Cereus speciosissimus 5). Sie blüht im Juli, wobei sich die Blüte am frühen Abend öffnet und bis zum folgenden den

Mittag

a u s g e b r e i t e t b l e i b t 4)

Stämme blaß hellgrün, nicht glänzend (glaucous), 2-3 Fuß hoch, 3-4eckig, 11/2 inch im Durchmesser, Flügel sehr zusammengedrückt, nahe von der Axe ab beginnend, so daß

auf einem querlaufenden Schnitt die Flügel oder Ecken so schmal erscheinen wie Arme, die ungefähr 1/8 inch dick sind; Ecken stumpf, mit Knoten versehen in Zwischenräumen

von 1-2 inch. Areolen auf den Knoten, schmal mit gelber Wolle; Stacheln ungefähr 1/2-3/4 inches lang, schlank, strohfarben, mit braun getüftelt, ungefähr 3 von ihnen

zentral. Blüten auf den Knoten, 6-7 inches im Durchmesser. Kelchröhre 3-4 inches lang, 3/4 inch im Durchmesser in der Mitte, schlaff haarig, mit langen weichen Haaren,

undeutlich gerippt, bedeckt mit zerstreuten, ovalen bis lanzettförmigen, spitzen, eingekrümmten Brakteolen, 1/3 inch lang. Äußere (Kelch-) Perianthabschnitte in

ungefähr 3-4 Reihen, eilanzettförmig, zugespitzt, zurückgekrümmt, blaß scharlach, die äußeren schmal, die inneren übergehend in die Kronabschnitte, die in 2 oder 3

Reihen stehen, oblong eiförmig, fast aufrecht, spitz, blutrot,

g l ä n z e n d von einem m e t a l l i s c h e n S c h e i n 4)

Staubgefäße sehr zahlreich, kürzer als die Petalen. Griffel länger als die Staubgefäße, sehr kräftig; Narbe mit ungefähr 15 pfriemförmigen Strahlen. Ovar ovoid, kaum

breiter als die Kelchröhre. J. D. H."

Abb. 2 ´Cereus fulgidus´ nach Curtis Bot. Mag. Tafel 5856.

Diese Pflanze ist, wie HOOKER richtig annimmt, eine Hybride, denn sie ist trotz ihrer auffallenden Blüte in der Natur niemals gefunden worden. Die Staubfäden sind,

wie man aus der Zeichnung deutlich ersehen kann, verkümmert, was ebenfalls ein Kennzeichen für eine Hybride ist. An dieser Kreuzung ist zweifellos

Heliocereus speciosus

beteiligt, da sein Habitus gut an ihr erkennbar ist. Ferner muß ein Selenicereus beteiligt sein, was aus der Form und Größe

der Blüte hervorgeht sowie aus ihrer Ähnlichkeit mit Helios. maynardiae, der nach PAXTON ja eine Kreuzung zwischen speciosus und

grandiflorus ist. Welcher Selenicereus es ist, wird wohl kaum einwandfrei zu klären sein. Es kann entweder, wie HOOKER annimmt, Selenic.

pteranthus gewesen sein (der von ihm erwähnte Cereus pitajaya ist nichts anderes als pteranthus) 6), oder auch Selenic. grandiflorus.

ROWLEY hat den Cereus fulgidus als Synonym

zu x Helios. maynardiae gestellt, allerdings unter Beifügung eines Fragezeichens. Meiner Ansicht nach sind aber die Unterschiede zwischen den beiden

Kreuzungen zu bedeutend, um dies zu rechtfertigen.

Während maynardiae den kriechenden Wuchs des grandiflorus hat, hat fulgidus im wesentlichen die Tracht des

speciosus. Auch bei den Blüten sind bedeutende Unterschiede: maynardiae blüht tief orangerot ohne irgendeine v i o l e t t e Tönung (metallischen

Schimmer), während die Blüte des fulgidus blutrot ist und einen deutlichen metallischen Schimmer aufweist. Die Blüte von maynardiae ist zudem 23-28 cm breit und ca. 3

Tage lang geöffnet, die des fulgidus aber nur 15-18 cm breit und nur für eine Nacht und zwar vom frühen Abend ab bis etwa zum fol-

genden Mittag, offen. Diese Unterschiede genügen m. E., um zu rechtfertigen, daß der fulgidus seinen Namen fortführt; er ist daher den

Nomenklaturregeln entsprechend in x Helioselenius fulgidus umzubenennen. Lektotyp sei die Abbildung und Beschreibung von HOOKER in Bot. Magazin 1870,

Tafel 5856. Die in der Sammlung R. Gräser und in meiner Sammlung z. Z. vorhandenen lebenden Exemplare (bei Gräser als Cereus maynardii bezeichnet) sind

offenbar Abkömmlinge des x Helios. fulgidus.

Der x Helios. maynardiae ist, soweit ich feststellen konnte, nahezu ausgestorben. Nur in England befindet sich in der Sammlung Bates noch ein Nachkomme des

Originals 7); diese Pflanze ist aber in sehr schlechtem Zustand und konnte trotz großer Anstrengungen bisher nicht zur Vermehrung gebracht werden.

Was in den deutschen Sammlungen noch unter dem Namen maynardiae vorhanden ist, und dies ist durchaus nicht wenig, ist in Wirklichkeit der x Helioselenius

fulgidus, der offenbar sehr

bald nach seiner Züchtung nach Deutschland gelangt ist. Die Pflanze, die ich besitze, stammt von einer solchen ab, die

Robert Gräser vor etwa 25 Jahren von P. Hacker

in Rathenow erwarb 8). Sie entspricht bis auf die Stacheln, die kürzer sind, in jeder Hinsicht der Beschreibung von HOOKER. Dies trifft auch auf die Blüte zu (Abb.3),

die in der Farbaufnahme deutlich die blutrote Farbe und den metallischen Glanz erkennen läßt, die der fulgidus-Blüte eigen sind.

Abb. 3 x Helioselenius fulgidus, syn. x Disoselenius fulgidus (Meier).

x Helioselenius fulgidus ist nicht schwer zu kultivieren. Er kann auch hinter einem sonnigen Südfenster mit Erfolg gezogen und zur Blüte gebracht werden.

| Literatur | ||

|---|---|---|

| 1 Otto Hövel: | "Verschollene Selenicereus Kreuzungen" in Kakt. u. a. Sukk. 1960, S. 56, 184 | |

| 2 : | Cact. Succ. journ. Great Britain 1951, S.52, und in BACKEBERG, Die Cactaceae, VI, S. 3554. | |

| 3 : | Bot. Mag. X~V, 75-76, 1847, mit Farbtafel (siehe Abbildung!) | |

| 4 : | Von mir gesperrt. | |

| 5 : | = speciosus. | |

| 6 : | C. pitajaya = Selenicereus pteranthus. So SCHUMANN in Mon. Schr. Kakt. Kde 1893, 107 | |

| 7 : | Briefliche Mitteilung von G. D. ROWLEY vom 16.9.1963. | |

| 8 : | Briefliche Mitteilung R. GRÄSER' vom 13. 5. 1960. | |

Der Artikel 'x Helioselenius fulgidus (Hook.) Hoevel nov. comb.', wurde 1967(3) in der

'KuaS' veröffentlicht.

Wiedergabe mit freundlicher Genehmigung der Redaktion der KuaS.